Oleh: Sani Insan Muhamadi

Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

Staf Pengajar di PPI 31 Banjaran

Di era digital yang serba cepat ini, siswa di Indonesia, termasuk para santri di pesantren, dihadapkan pada berbagai tantangan yang memerlukan keterampilan berpikir kritis. Globalisasi, teknologi informasi, dan perubahan sosial yang cepat menuntut generasi muda untuk tidak hanya memiliki pengetahuan dasar, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang mereka terima.

Namun, realitas menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis di kalangan siswa Indonesia masih rendah. Hasil survei Program for International Student Assessment (PISA) 2022, yang dirilis desember 2023, menunjukkan bahwa siswa Indonesia masih tertinggal dalam hal kemampuan berpikir kritis. Rendahnya skor PISA yang diperoleh oleh siswa Indonesia tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat pemahaman mereka terhadap pelajaran yang dipelajari, tetapi juga menunjukkan kurangnya penguasaan keterampilan dasar yang meliputi kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan keterampilan berpikir tingkat tinggi lainnya (higher-order thinking skills/HOTS). Keterampilan ini semakin penting di dunia modern, di mana siswa dituntut untuk mampu berpikir secara kritis dan kreatif dalam menghadapi berbagai tantangan.

Hal ini menjadi tantangan besar bagi dunia pendidikan, termasuk pesantren, sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pemahaman agama generasi muda. Bagaimanakah lembaga pendidikan Islam khususnya pesantren menanggapi dan menanggulangi hal ini? Artikel ini ditulis untuk menawarkan sedikit gambaran solusi.

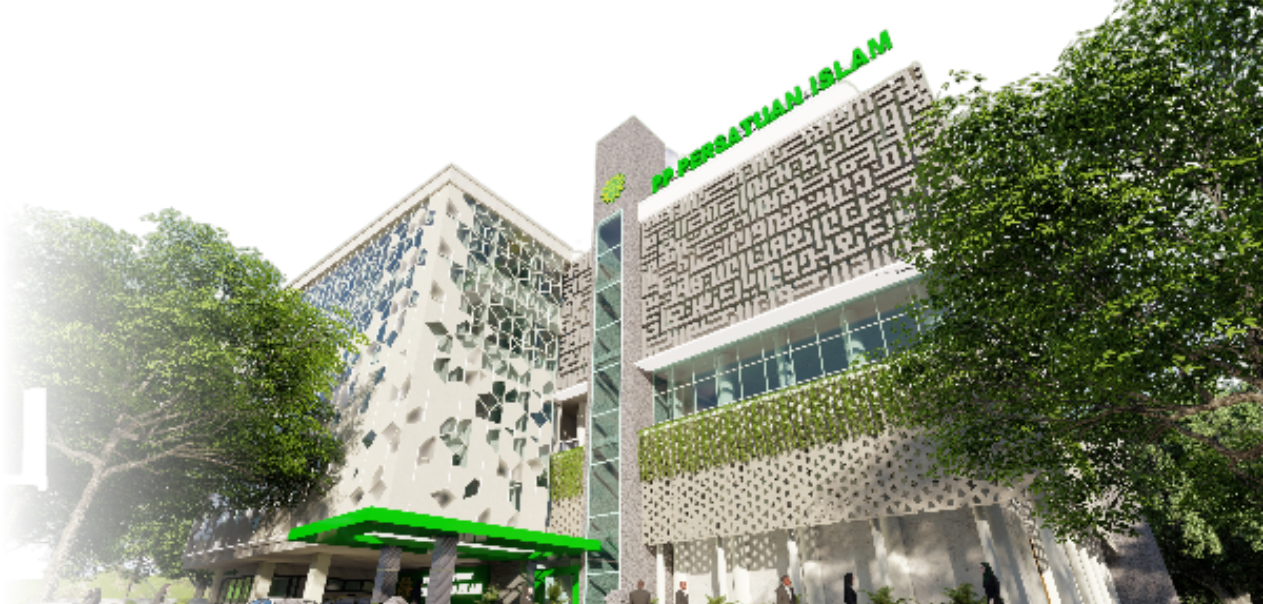

Tradisi Kritis di PERSIS

Di Persis, tradisi berpikir kritis dapat dilihat dari pendekatan yang konsisten dalam mengembangkan dan mempromosikan wacana pemikiran keagamaan yang mendalam sejak berdirinya. Beberapa elemen kunci yang mencerminkan tradisi berpikir kritis telah membuat organisasi ini bertahan hingga masa kini.

Pertama, budaya berdiskusi. Sebelum mendirikan Persis, para pendirinya, terutama Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus, sudah terlibat dalam diskusi-diskusi yang sangat intensif mengenai berbagai isu keagamaan. Diskusi-diskusi ini tidak hanya sekadar percakapan biasa, tetapi merupakan pertemuan intelektual di mana berbagai pandangan dan pemikiran tentang Islam dibahas secara mendalam. Mereka menunjukkan keterbukaan untuk mendengarkan dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda, yang menandakan adanya rasa saling menghormati terhadap perbedaan pendapat dalam lingkup keagamaan.

Diskusi-diskusi ini mencerminkan pendekatan yang cermat dan hati-hati dalam menelaah berbagai praktik keagamaan yang ada pada waktu itu. Para pendiri Persis berusaha untuk menggali lebih dalam setiap isu, mencari inti dari ajaran Islam yang sejati, dan berusaha memisahkan ajaran murni dari tradisi yang mereka anggap telah tercemar oleh praktik-praktik yang tidak sesuai. Mereka berdialog, bukan hanya untuk menguatkan pemahaman mereka sendiri, tetapi juga untuk mengkritisi dan mempertanyakan praktik-praktik yang ada dengan dasar yang kuat dari Al-Qur'an dan as-Sunnah.

Melalui diskusi intensif ini, tercipta sebuah lingkungan intelektual yang dinamis, di mana ide-ide diuji, argumen diperkuat, dan keyakinan dipertajam. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya wawasan keagamaan para pendiri, tetapi juga menanamkan nilai-nilai berpikir kritis yang kemudian menjadi salah satu karakteristik utama Persis. Inilah yang kemudian mempersiapkan mereka untuk mendirikan organisasi yang kuat dan berpengaruh, yang misinya adalah untuk memurnikan ajaran Islam dan mengembalikan umat kepada ajaran yang murni dan otentik.

Kedua, publikasi. Persis tidak hanya berfokus pada diskusi-diskusi internal di kalangan anggotanya, tetapi juga mengambil langkah lebih jauh dengan menyebarkan ide-ide mereka ke masyarakat luas melalui berbagai bentuk kegiatan seperti debat publik dan publikasi hasil-hasil diskusi. Ini menunjukkan bahwa Persis memiliki komitmen kuat untuk menjadikan pemikiran kritis sebagai bagian integral dari wacana keagamaan di Indonesia. Mereka percaya bahwa pemikiran dan interpretasi keagamaan tidak seharusnya eksklusif atau terbatas pada lingkaran tertentu, tetapi harus dibuka dan diperdebatkan secara luas agar dapat diuji kebenarannya.

Dengan menyelenggarakan debat-debat publik, Persis menciptakan ruang di mana berbagai pandangan keagamaan dapat dipertemukan dan dipertentangkan. Ini adalah upaya untuk tidak hanya memperkuat argumen mereka sendiri, tetapi juga untuk mengevaluasi dan mengkritisi pandangan-pandangan yang berbeda. Dalam konteks ini, debat publik menjadi alat yang sangat efektif untuk menguji ketahanan dan validitas dari berbagai argumen, dan ini adalah inti dari berpikir kritis—sebuah proses di mana ide-ide tidak hanya diterima mentah-mentah, tetapi diteliti, dipertanyakan, dan ditantang sebelum diterima sebagai kebenaran.

Selain itu, melalui publikasi hasil-hasil diskusi mereka, Persis memastikan bahwa gagasan-gagasan mereka dapat diakses oleh masyarakat luas. Publikasi ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai alat untuk memancing reaksi dan respon dari kalangan yang lebih luas. Dengan cara ini, Persis mendorong dialog yang lebih inklusif dan mengundang partisipasi dari berbagai kalangan, baik yang setuju maupun yang menentang. Ini memperlihatkan bahwa Persis tidak takut untuk menghadapi kritik dan justru melihatnya sebagai kesempatan untuk memperkuat pemahaman keagamaan mereka.

Pendekatan ini mencerminkan esensi dari berpikir kritis yang benar, di mana setiap argumen harus diuji dan dipertimbangkan secara terbuka sebelum diakui sebagai kebenaran. Persis tidak hanya berusaha untuk menyebarkan pandangan mereka, tetapi juga mendorong umat Islam untuk berpikir secara kritis, mempertanyakan, dan mengevaluasi berbagai aspek dari keyakinan mereka, dengan harapan bahwa melalui proses ini, umat Islam akan mencapai pemahaman yang lebih mendalam dan autentik tentang agama mereka.

Ketiga, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan. Persis mengambil langkah strategis yang lebih jauh untuk melestarikan dan menyebarluaskan tradisi berpikir kritis yang menjadi ciri khas organisasi ini. Pendirian lembaga pendidikan oleh Persis bukan sekadar upaya untuk memberikan pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai berpikir kritis di kalangan generasi muda. Melalui lembaga-lembaga ini, Persis memastikan bahwa gagasan-gagasan dan metode berpikir yang kritis terhadap ajaran dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah, dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Dalam lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Persis, para santri tidak hanya diajarkan ilmu agama dan pengetahuan umum, tetapi juga didorong untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Mereka diajarkan untuk tidak menerima segala sesuatu secara pasif, tetapi untuk aktif bertanya, mengkaji, dan mempertanyakan berbagai informasi dan ajaran yang mereka terima. Dengan cara ini, Persis berusaha menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana para santri didorong untuk menjadi pemikir yang mandiri dan mampu mengevaluasi setiap pandangan atau praktik keagamaan dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh PERSIS, yaitu kembali kepada sumber ajaran Islam yang murni.

Persis juga memahami bahwa untuk mempertahankan relevansi dan kekuatan tradisi berpikir kritis, mereka perlu menanamkannya sejak dini kepada generasi muda. Dengan memasukkan pemikiran kritis ke dalam kurikulum pendidikan mereka, Persis memastikan bahwa para santri tidak hanya dibekali dengan pengetahuan, tetapi juga dengan keterampilan berpikir yang diperlukan untuk menghadapi tantangan intelektual di masa depan. Melalui pendidikan ini, diharapkan bahwa para santri akan mampu menjadi individu yang kritis, analitis, dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip keagamaan yang murni dalam kehidupan mereka.

Lebih dari itu, dengan menyebarkan tradisi berpikir kritis ini ke generasi berikutnya, Persis berupaya memastikan bahwa ajaran dan misi mereka dapat terus berkembang dan tetap relevan di masa depan. Lembaga-lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai pusat-pusat pembelajaran dan pengembangan intelektual, di mana nilai-nilai berpikir kritis yang dipegang teguh oleh Persis dapat terus dipelihara dan disebarluaskan. Dengan demikian, Persis tidak hanya melestarikan tradisi ini, tetapi juga menjamin bahwa ia akan terus hidup dan berkembang, berkontribusi pada pembentukan generasi yang berpendidikan, kritis, dan berkomitmen pada pemurnian ajaran Islam.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, tradisi pendidikan kritis ini mulai tergerus oleh pendekatan pendidikan yang lebih berorientasi pada hafalan dan penyerapan pengetahuan secara pasif. Fokus pada hafalan kitab dan kurangnya ruang untuk diskusi kritis membuat pendidikan di banyak pesantren menjadi lebih tekstual dan normatif. Akibatnya, santri cenderung lebih menghafal daripada memahami secara kritis isi dari teks-teks yang mereka pelajari. Padahal berpikir kritis adalah hakikat dari makna Tafaqquh fi al-Dien yang menjadi jargon pendidikan Persis.

Memahami Konsep Tafaqquh fi al-Dien

Kalimat “Tafaqquh fi al-Dien” tersurat dalam surat Al-Taubah 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

"Dan tidak sepatutnya bagi orang-orang yang mukmin pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka untuk mendalami agama mereka (dalam hal ini: ilmu agama) dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, agar mereka itu dapat menjaga diri." (QS. At-Taubah: 122)

“Tafaqquh fi al-Din” secara bahasa artinya faham dalam (masalah) agama. Frase ini seringkali mengalami simplikasi hanya memahami permasalaha fiqih saja, atau lebih parah fiqih ibadah saja. Padahal ia memiliki makna yang lebih mendalam.

Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Wasith menjelaskan bahwa Tafaqquh fiddin berarti memperdalam pengetahuan agama, khususnya dalam konteks persiapan untuk berjihad. Dia menekankan bahwa tidak semua orang beriman harus terjun langsung ke medan perang, melainkan sebagian dari mereka perlu mendalami ilmu agama untuk memberikan dasar yang kuat bagi jihad itu sendiri. Hal ni menunjukkan bahwa Tafaqquh fi al-Din adalah upaya untuk memahami hukum dan syariat Islam secara mendalam sehingga dapat memberikan bimbingan dan peringatan kepada orang lain.

Lebih jauh al-Zuhaili menekankan bahwa ilmu adalah pendorong kemajuan dan kejayaan. Belajar agama, terutama tentang hukum dan syariat, dianggap sebagai bagian dari kewajiban kolektif (fardu kifayah) yang harus dipenuhi oleh umat Islam. Dengan demikian, ilmu yang diperoleh tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk memberikan manfaat kepada masyarakat luas.

Sedangkan Ibn Asyur (Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir) memandang Tafaqquh fi al-Din sebagai kewajiban menuntut ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Artinya, kewajiban ini harus dipenuhi oleh sebagian orang dalam masyarakat Muslim sehingga yang lain terbebas dari kewajiban ini. Namun, Ibn Asyur juga menekankan bahwa jumlah orang yang mendalami ilmu agama harus seimbang atau bahkan lebih banyak daripada mereka yang terjun ke medan perang, agar masyarakat memiliki basis keilmuan yang kuat. Beliau juga menyoroti bahwa kata “at-tafaqquh” yang digunakan dalam ayat menunjukkan proses yang sulit dan mendalam. Menuntut ilmu agama bukanlah hal yang mudah, melainkan membutuhkan usaha keras dan dedikasi.

Adapun Fakhruddin al-Razi (Tafsir Mafatih al-Ghaib) menggarisbawahi pentingnya perjalanan fisik atau perantauan dalam menuntut ilmu. Menurutnya, perjalanan tersebut memiliki hikmah dan manfaat besar. Perantauan membantu seseorang menjadi lebih mandiri, meningkatkan wawasan, dan memperoleh pengalaman baru.

Al-Razi juga menekankan pentingnya niat yang benar dalam menuntut ilmu. Tafaqquh fiddin bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang menyampaikan kebenaran dan membimbing orang lain ke jalan yang benar. Belajar agama harus dilakukan dengan niat yang ikhlas, bukan untuk kepentingan duniawi seperti mengejar kekayaan atau kemewahan. Orang yang belajar dengan niat yang salah dianggap berada di jalan yang sesat meskipun mereka mungkin merasa berada di jalan yang benar.

Secara keseluruhan, Tafaqquh fiddin adalah sebuah konsep yang mencerminkan pentingnya penguasaan mendalam atas ilmu agama untuk tujuan yang lebih besar, yaitu membangun masyarakat yang berlandaskan syariat dan nilai-nilai Islam, serta memastikan bahwa umat tetap berada di jalan yang benar.

Lebih jauh, ada poin-poin yang dapat disimpulkan dari Surat At-Taubah ayat 122 di atas. Ayat ini menekankan pentingnya pembelajaran dan pemahaman agama secara mendalam serta peran santri atau umat Islam dalam mendalami ilmu agama sambil tetap terlibat dalam kehidupan sosial mereka. Berikut adalah penjelasan ayat ini dalam konteks mengembangkan tradisi berpikir kritis.

1.Pentingnya Pembelajaran Terus-Menerus

Ayat ini menunjukkan bahwa tidak semua orang harus terlibat dalam satu aktivitas, seperti perang, secara bersamaan. Ada kebutuhan untuk membagi peran di antara umat Islam. Salah satu kelompok dapat fokus pada pembelajaran dan pendalaman agama. Ini menegaskan bahwa pemahaman yang mendalam tentang agama adalah kunci, dan setiap individu atau kelompok perlu memiliki peran khusus dalam masyarakat. Dengan mendalami ilmu agama secara mendalam, mereka dapat memperkaya pengetahuan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis mereka tentang ajaran agama.

2.Analisis dan Pemahaman Kontekstual

Pembelajaran agama bukan hanya sekadar hafalan atau pemahaman literal, tetapi juga membutuhkan analisis dan pemahaman kontekstual. Ketika seseorang mempelajari agama dengan mendalam, mereka diajak untuk mengeksplorasi dan memahami berbagai konteks dan aplikasi dari ajaran agama. Ini termasuk kemampuan untuk mengevaluasi dan menerapkan hukum-hukum agama dalam situasi yang berbeda, serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis.

3.Peran Peringatan dan Edukasi

Setelah mendalami agama, individu atau kelompok diharapkan untuk kembali kepada masyarakat dan memberikan peringatan serta edukasi. Ini melibatkan penerapan pengetahuan agama secara praktis dan kritis dalam interaksi sehari-hari. Tugas ini memerlukan kemampuan berpikir kritis untuk memberikan nasihat dan bimbingan yang relevan dengan kondisi dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat.

4.Menjaga Diri dan Masyarakat

Penerapan ilmu agama yang mendalam tidak hanya bermanfaat untuk individu, tetapi juga untuk menjaga dan memperbaiki masyarakat. Dengan berpikir kritis dan menerapkan ajaran agama secara bijaksana, umat Islam dapat menjaga moralitas, etika, dan keharmonisan dalam masyarakat. Ini juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi masalah sosial dengan pendekatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks pengembangan tradisi berpikir kritis, ayat ini menggarisbawahi pentingnya mendalami ilmu agama secara serius dan menerapkannya dengan cara yang relevan dan kontekstual. Ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan mempraktikkan ajaran agama dengan bijaksana, serta berkontribusi pada masyarakat dengan pengetahuan yang diperoleh. Dengan memahami dan menerapkan setiap aspek dari ayat ini, umat Islam dapat mengembangkan tradisi berpikir kritis yang mendalam, yang tidak hanya memperkaya pemahaman mereka tentang agama tetapi juga meningkatkan kontribusi mereka dalam masyarakat.

BACA JUGA:Peran Ayah dalam Mendidik Anak